こんにちはモーション・パルペーション研究会事務局、木村です。

モーション・パルペーション研究会では患者さんの症状、身体の状態を評価する触診法や検査法、治療法を学んでいきます。さらに患者さんの訴えから、どの部位の検査が必要か、学んだ検査法の中からどの検査法を使うのか、そこからわかった身体の不調を取り除くにはどの治療法を使うのかまで、臨床にすぐ活用できる内容を学んでいきます。

今回の内容は頚椎の触診、回旋モーション・パルペーション、肘関節の回内・回外モーション・パルペーション、中川貴雄会長による臨床に役立つ「まとめ」を行いました。

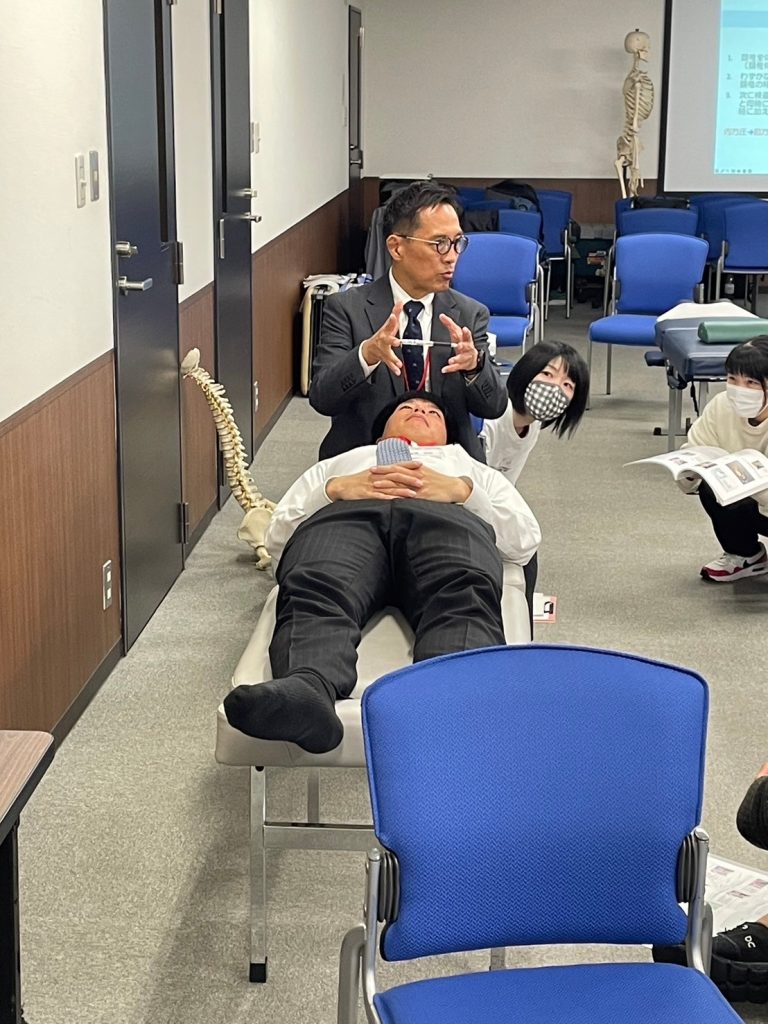

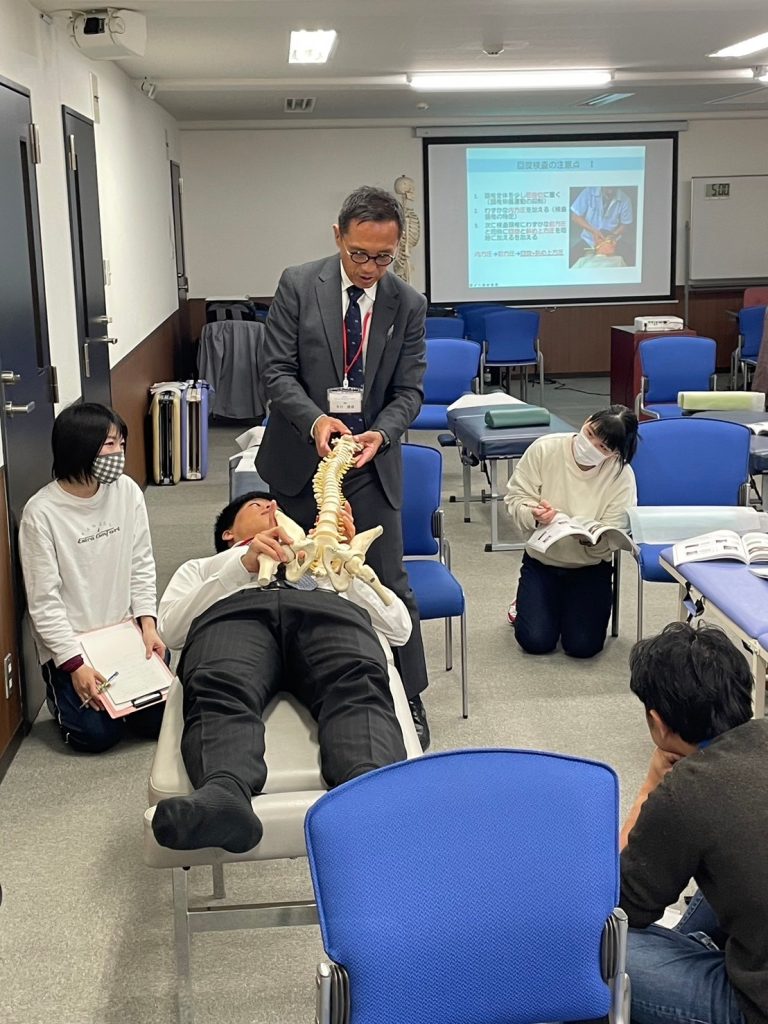

頸椎では回旋モーション・パルペーションを行いました。

頸椎はとても難しいです。理由としては頸椎自体がグラグラしていて動きの異常を見つけにくいこと、大きく回旋して動きを制限した状態だと、神経や血管に悪影響を及ぼす危険があることなどです。

モーション・パルペーションのポイントとして、いかにグラグラになっている頸椎を固定して検査することができるか、重い頭を支えながら正確な検査をすることができるか、患者さんが訴えている症状に関係のある不調部位を的確に見つけることができるかです。

頸椎は身体に与える影響が強いところです。頸椎を治療することで①首が痛い②頭痛やめまい、頭の問題③手のしびれや握力の低下④口が開かないなどの顎の問題などに良い影響を与えることができる部位です。ただ、非常に難しい部位でもあります。

受講者からは

「頸椎の検査、治療までの流れは、なんとなくわかった」

「頸椎の固定の仕方やポジションが再認識できて良かったです」

「頸椎の検査では、力の方向、触り方、軸の中心など同時に意識しないといけないので練習が必要だと感じた」

などの感想を頂きました。みなさん熱心に受講され、練習もされていましたので、1か月後受講生と会えるのが楽しみです。肘関節では回内・回外モーション・パルペーション、モビリゼーションを行いました。

肘関節の回内、回外の動きはドアの鍵が開けにくい、物を持ち上げるときに痛い、ゴルフの時に肘が痛い、ボールが投げられないなどいろいろな動きに関係し、困っている方も多いです。

回内・回外モーション・パルペーションをするときも、ただ単に回内・回外するのではなく、肘関節以外の代償運動が入らないように、回す方向に少しコツがあったりとか、的確な検査をするためのポイントがあります。また治療法のマイクロ牽引も、股関節の時とは違うポイントがあり、そのポイントに注意しながら、受講生は熱心に練習されていました。

「肘の回内・回外検査の際、持ち手が分からなくなることがあるので、1か月整理して練習します」などと意欲的な感想も頂きました。

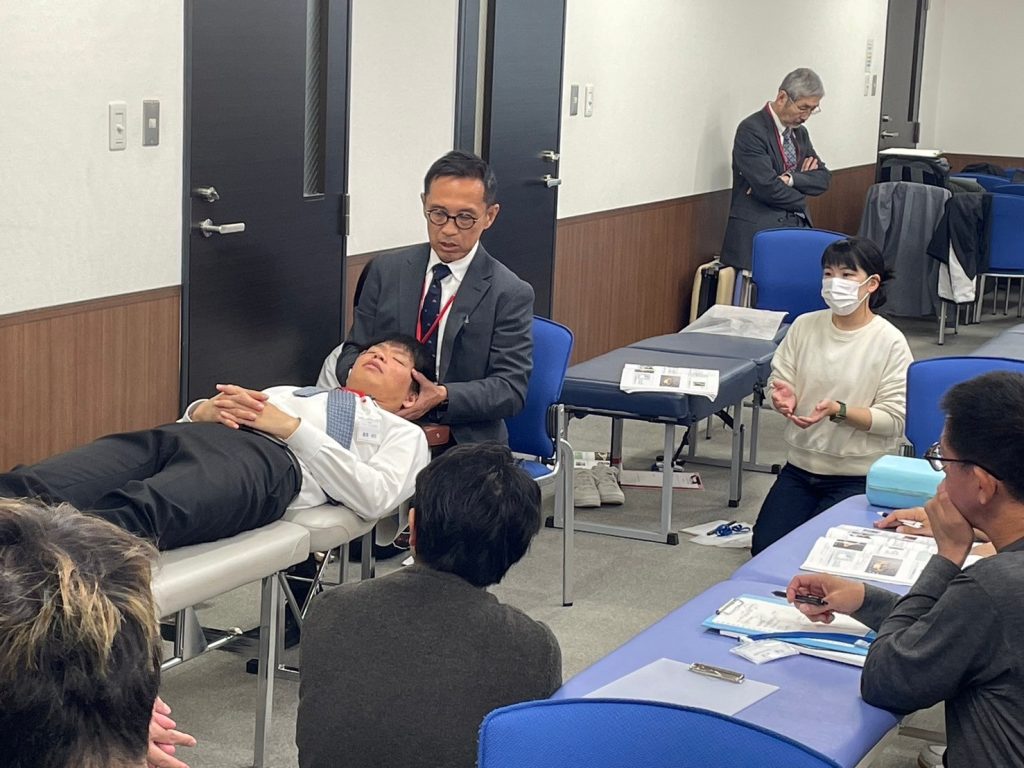

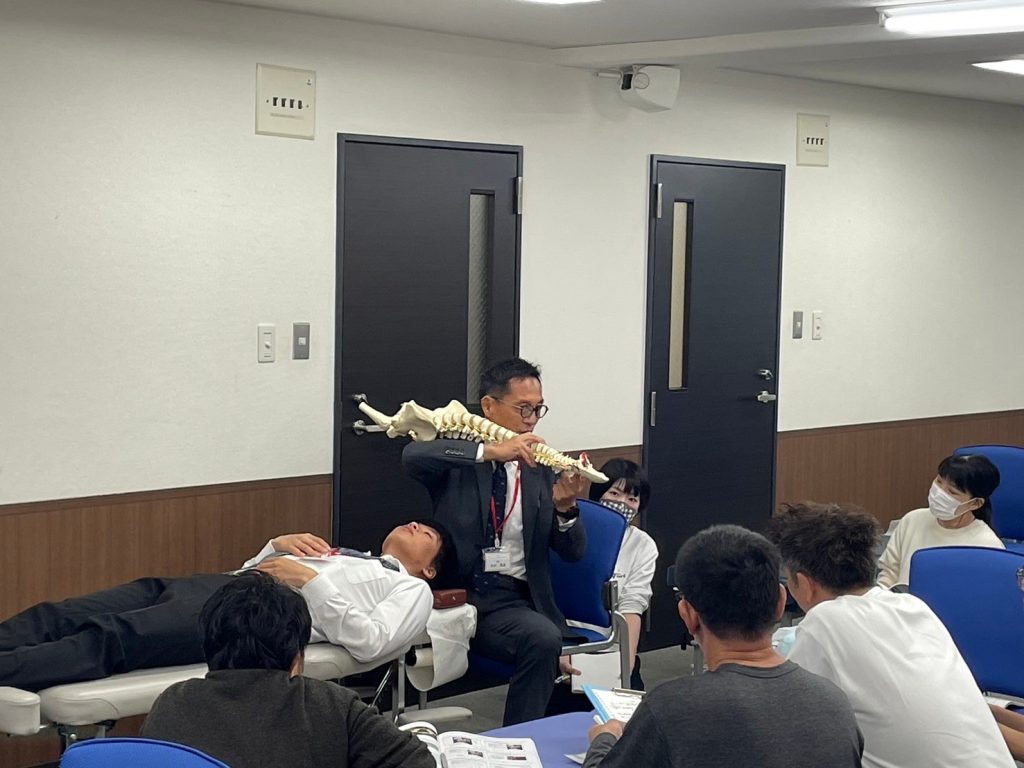

中川貴雄会長による臨床に役立つ「まとめ」では、今回習った頸椎回旋モーション・パルペーション、肘関節の回内・回外モーションパルペーションを実際にどのように使っていくのかのデモが行われました。

ちょうど受講生の中で手に力が入りにくくなった先生がいましたので、その先生をモデルにしてデモが行われました。モーション・パルペーションだけでなく、患者さんの状態を先生と患者さんが共有する方法、また、治療の効果を患者さんと共有していく方法も教えていただき、モデルになった先生も、自身の身体の変化に「えーこんなに良くなるんですね、すごいです!」と喜ばれていました。

受講生はみなさんとても意欲的で、少しでも上手くなるように、なんとか技術を身に付けようと積極的に受講されていましたので、とてもいい雰囲気で今回も終了することができました。本当に、ありがとうございました。

コメント