こんにちは。モーション・パルペーション研究会(MPSG)です。

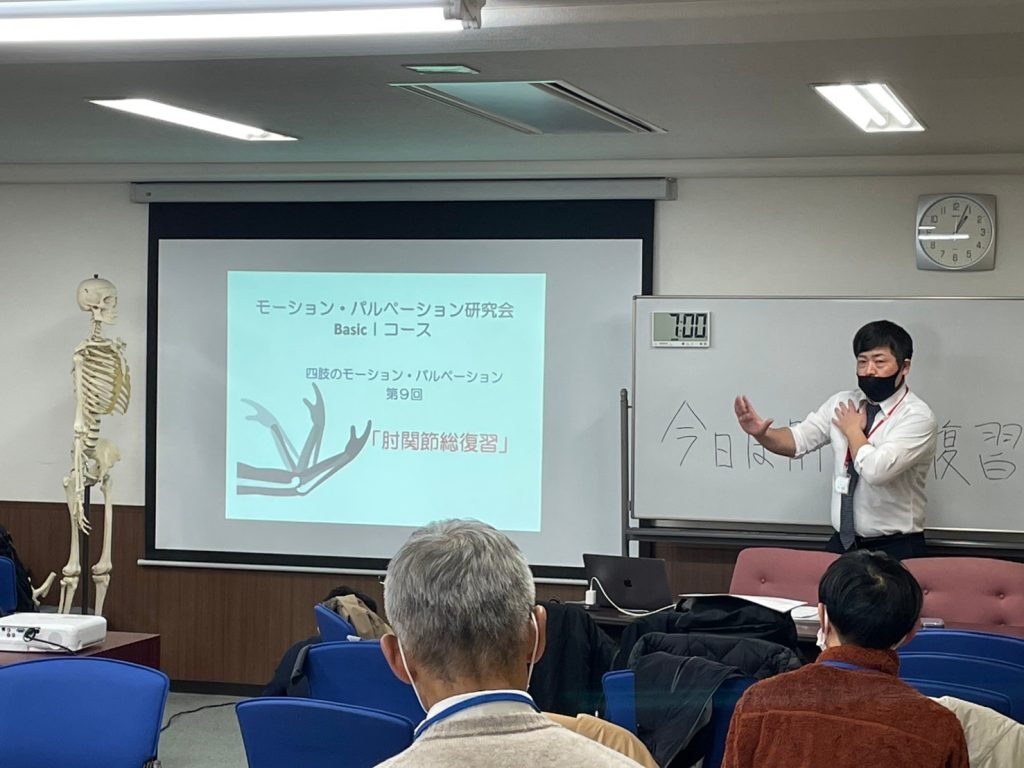

1月12日(日)に、大阪会場にてBasicⅠコース第9回目を開催いたしました。

環椎回旋検査法・治療法・頚椎関節面弛緩法

環椎は非常におもしろい場所です。そして危険の伴う場所でもあります。

環椎には椎骨動脈が通っているため、環椎を技術的に未熟な人がアジャストしてしまうと取り返しのつかない問題を引き起こしてしまう危険があります。

MPSGで学ぶ環椎の検査と治療は、非常に優しく無理な頸椎の動きを伴わない方法です。

Basic1では仰臥位での治療になりますが、Bsaic2に進むと、坐位での検査と治療を学ぶことが出きます。

今回は環椎の後方変位を見つけて検査と治療を行いました。

後方からコンタクトし回旋MPを行うのは難しい部分です。

仰臥位で環椎を後方からコンタクトするコツとして、「患者の頸椎を屈曲する」のがポイントだと講義中にお話があったかと思います。

ポイントの補足として、「患者に顎を引いてもらうようにする」ということも上部頸椎、特に環椎を後方からコンタクトするときに重要なポイントとなります。

患者の顎を引いてもらうことで、頸椎の中でも上部頸椎に屈曲がかかりやすく、環椎を後方からのコンタクトしやすくなります。

肘関節検査・治療法・モーションパルペーション総復習

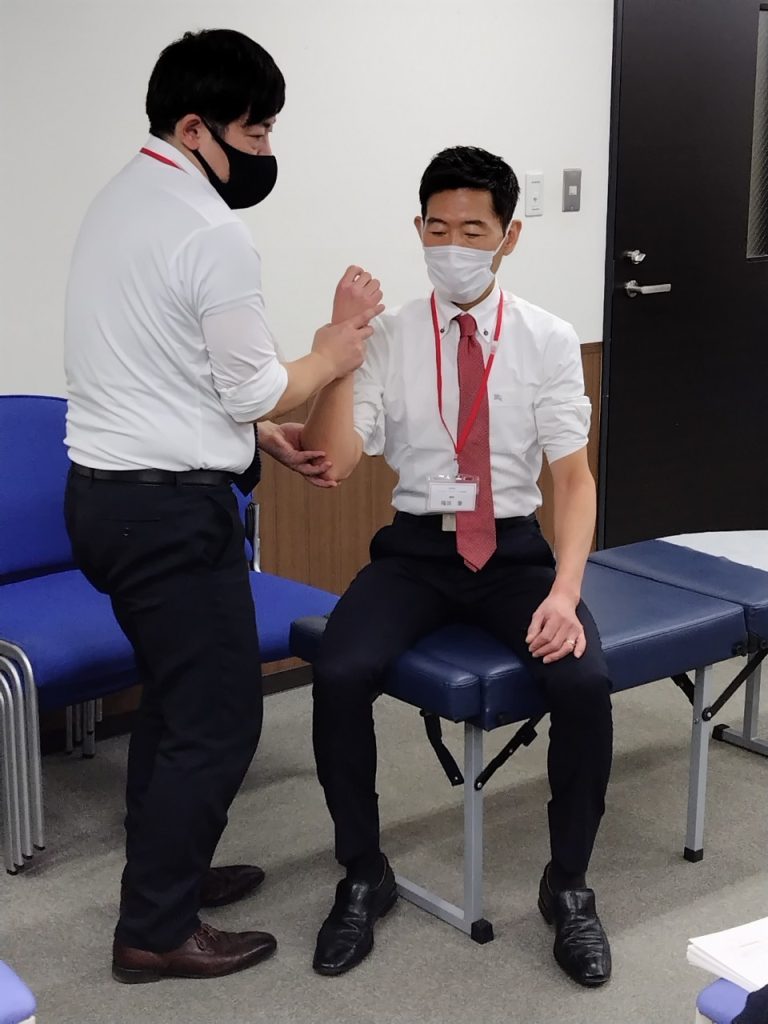

カイロプラクティックは背骨での治療がメインですので、四肢に異常があったとしても、神経支配を正常化するために背骨を治して四肢の異常を治す方法が一般的です。

実際の臨床では、背骨を治療すると驚くべき効果がある一方、背骨だけ治療していても頭打ちになってしまうことが多々あります。

そこで、背骨の治療で支配神経を正常化して、さらに患部である四肢の検査と治療ができると、患部の異常が正常化し、背骨だけを治療するよりもより効果が出ることが多いです。

MPSGでは個々の四肢関節検査法と治療法を学ぶことが出きます。

最近はデスクワークの影響もあり、外側上顆炎になる方も増えているように感じます。

肘のように地味な場所を、ぱっと治すテクニックがあるのと、ないのでは患者からの信頼度が全く違います。

背骨だけを治療してもうまく行かない場所は、個々の場所も治療方法を持っておくことが重要だと思います。

中川D.Cによる「まとめ」環椎のずれが及ぼす内臓の不調

まとめでは、お正月の食べ過ぎで胃の不調を訴えていた受講生に患者役として出ていただき、中川会長に内臓の不調に対する治療の進め方についてお話しいただきながら、デモを行いました。

デモの中で使用した検査、治療のほとんどがBasicⅠで学んだものであり、基礎を上手く応用できれば色んな症状に対応ができると中川会長はお話しされていました。

特に今回の講義内容であった環椎は、迷走神経の緊張を緩和する重要なポイントであり、内臓の不調に対する治療とも関係が深いことから、受講生にとって非常に学びの多い内容となりました。

アンケートでは「治療の考え方の幅が広がった」という感想が多く寄せられた一方で、「環椎の触診やコンタクトが難しい」という声も目立ちました。

頸椎は後方変位だけではなく前方にもずれる「環椎の前方変位」

「環椎の前方変位」は聞きなじみのないずれだと思います。カイロプラクティックは後方変位が基本で、前方変位があるという事もカイロの大学では習わないからです。

そのため、環椎の前方変位を知らない人が多く、知っていても治し方はがわからないと思います。

知識の無い人は、環椎が後方に変位していると習うとそのまま後方から前方にアジャストしてしまいます。ですが近年、スマホやパソコンの普及によるストレートネックなどで、環椎が前にズレている人が多く、後方変位ばかりではなくなっているのです。前方変位のある環椎を後ろから前に強い力で押すとどうなるのか。非常に危険であることは言うまでもないと思います。

ですので正しい知識と技術をMPSGではリスクが非常に少なく、治療効果が高い方法を教えています。

慣れてくると基本的な手順が抜けてくることもあるので、講義のメモや教科書を見直しながら、練習してみてください。

そしてMPSGで学んだ検査、治療を是非日々の臨床に活かしてください。

来月は今年度Basic大阪最後の講義と修了試験です。

一年間学ばれてきたこと見直し、自信を持って試験に臨んでください。

コメント