こんにちは。MPSGスタッフの稲益です。

【胸郭出口症候群の新しい検査法と治療法を学ぶ】

AdvanceⅡコースの1回目が5/12に開催されました。

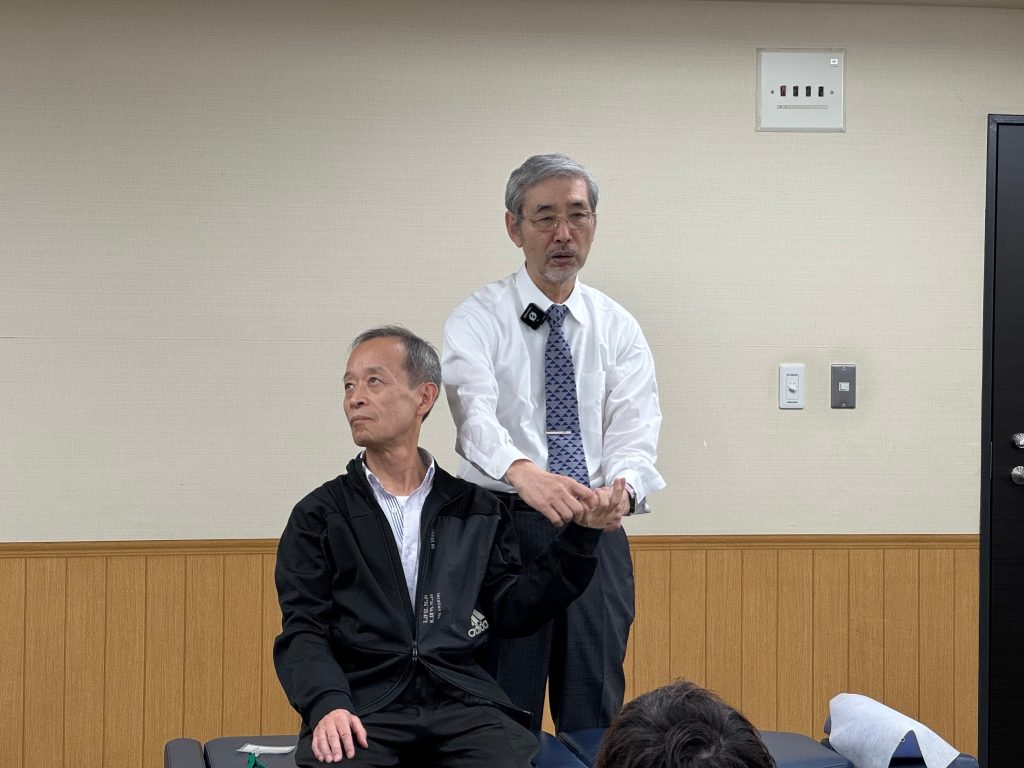

AdvanceⅡコースは「胸郭出口症候群」についての検査法(理学検査、モーション・パルペーション)と治療法を全5回で学んでいきます。第1回目では、中川貴雄会長による胸郭出口症候群に対する検査法と治療法のデモンストレーションが行われました。

「胸郭出口症候群」といっても、実際には患者さんによって病態や症状は様々です。

患者さんは「指先がしびれる」と言う症状だけではなく、「肩が痛い」「肩から腕全体がだるくなる」「肩がこる」「首が痛い」「首が動かしにくい」などと訴えてきます。

これらの症状を聞いただけでは、今回習った胸郭出口症候群の検査法をいつ使えばいいのかわかりません。

そのため、まずは練習として、上肢に症状をもつ患者さんに、今回習った検査法をすべて行ってみてください。

すると、肩コリや痛みを訴えている患者にも、斜角筋症候群や鎖骨部の検査で陽性になることが多いことに気づくはずです。

一見関連のなさそうな症状にも、一度検査を使ってみると意外な発見がたくさん見つかると思います。

胸郭出口症候群【斜角筋症候群】検査法

胸郭出口症候群は、3つの原因に分けられます。

その一つが斜角筋症候群です。

斜角筋に異常な緊張が出ると、腕神経叢を圧迫してしまい、腕の痛みやしびれなどが出現します。

斜角筋症候群を見極めるための検査法として、アドソン検査が有名ですが、操作法だけを知っていては意味がありません。斜角筋の起始停止に沿って斜角筋をストレッチすることを意識して検査するのがポイントです。また、MPSGでは中川会長がこの方法をさらに改良した検査法を学ぶことができます。

胸郭出口症候群【肋鎖症候群】検査法

胸郭出口症候群の原因その2は、鎖骨と肋骨に腕神経叢が圧迫されてしまう肋鎖症候群です。

鎖骨が下方へ変位している場合に起こる問題ですが、実はそれだけではなく、斜角筋の緊張によって第一肋骨が上方へ変位することでも、肋鎖症候群が起こる可能性があります。

その場合は肋鎖症候群の検査だけではなく、斜角筋症候群の検査法も陽性になると考えられます。

肋鎖症候群の検査はエデンテストが有名ですが、やはりこちらも実際の臨床では使いにくいです。

ですのでMPSGでは、こちらも改良された検査法をお伝えします。

胸郭出口症候群【小胸筋症候群】検査法

胸郭出口症候群の原因その3は小胸筋によって腕神経叢が圧迫される小胸筋症候群です。

小胸筋が緊張することでその下を通る腕神経叢を圧迫して腕の痛み、痺れを起こします。

こちらは、ライトテストが有名ですが、こちらも改良された方法をMPSGでは学んでもらいます。

胸郭出口症候群は、すべて原因がことなるため、鑑別が非常に重要です。

胸郭出口症候群の治療法

もちろん原因が違うため治療方法も、斜角筋(筋肉と筋の起始停止である頸椎、第一肋骨)、鎖骨、小胸筋ではすべて違うアプローチ方法をMPSGでは学んでもらいます。

様々な症状を治していくためには、患者さんの状況を的確に鑑別する検査と、それに合わせた治療を行うことが大切です。

鎖骨のモーション・パルペーションとモビリゼーション

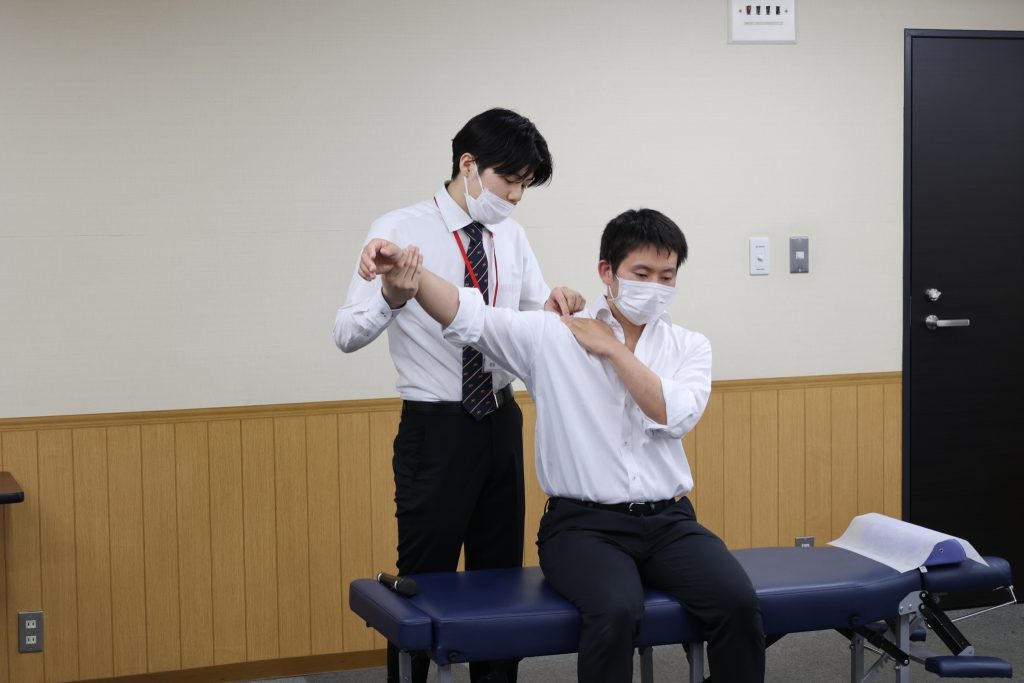

午後からは、講師の稲益による

肋鎖症候群のための【鎖骨のモーション・パルペーションとモビリゼーション】の講義が行われました。

鎖骨の治療は肩関節の動きにも関連しているため、胸郭出口症候群だけでなく、肩の症状にも使うことができます。

鎖骨は肩関節運動の支点になっている部位ですので、この場所に問題が起こってしまうと、肩の症状や運動制限が起こってしまいます。今回お伝えした鎖骨の動きを頭の中でイメージして、鎖骨の位置の比較を行い、モーション・パルペーションを行うと、しっかりと結果が出ると思います。

鎖骨の【モーション・パルペーション】【モビリゼーション】ポイント

- 鎖骨の位置をしっかりと左右で比較すること

- モーション・パルペーションは指が鎖骨に触れたところからわずかに体重をかけたときの弾力性を比較する。手で押さない

- モビリゼーションは指の先で行うとピンポイントに当たって痛みが出るため、指の腹でコンタクトして優しく圧をかけて動かす

これらを意識してください。

鎖骨の動きは非常に小さく繊細なため、強く触れて押したり引いたりすると、全部が動いているように感じてしまいます。そのため、自分が思っている半分の力で検査を行う練習をして、鎖骨に触れたときの最初の硬さを比較するようにしてください。

コメント